Das Landesstatistikinstitut (ASTAT) hat heute das neue Sprachbarometer 2025 vorgestellt. Es handelt sich dabei erst um die dritte umfassende und systematische Erhebung der Südtiroler Sprachlandschaften nach den Sprachbarometern von 2004 und 2014. Während der kommenden Wochen und Monate werde ich mich vermutlich noch öfter mit einzelnen Aspekten der Studie beschäftigen.

Gleich beim ersten Durchsehen sind mir jedoch bereits einige Dinge aufgefallen, so zum Beispiel eine deutliche Verschiebung der Identität weg von der regionalen und hin zur nationalstaatlichen Ebene. Darin spiegelt sich der wiedererstarkte Nationalismus der letzten Jahre wider. Speziell für ein autonomes Gebiet sowie für sprachliche Minderheiten ist dieser Befund jedoch besorgniserregend.

Identitätsfrage

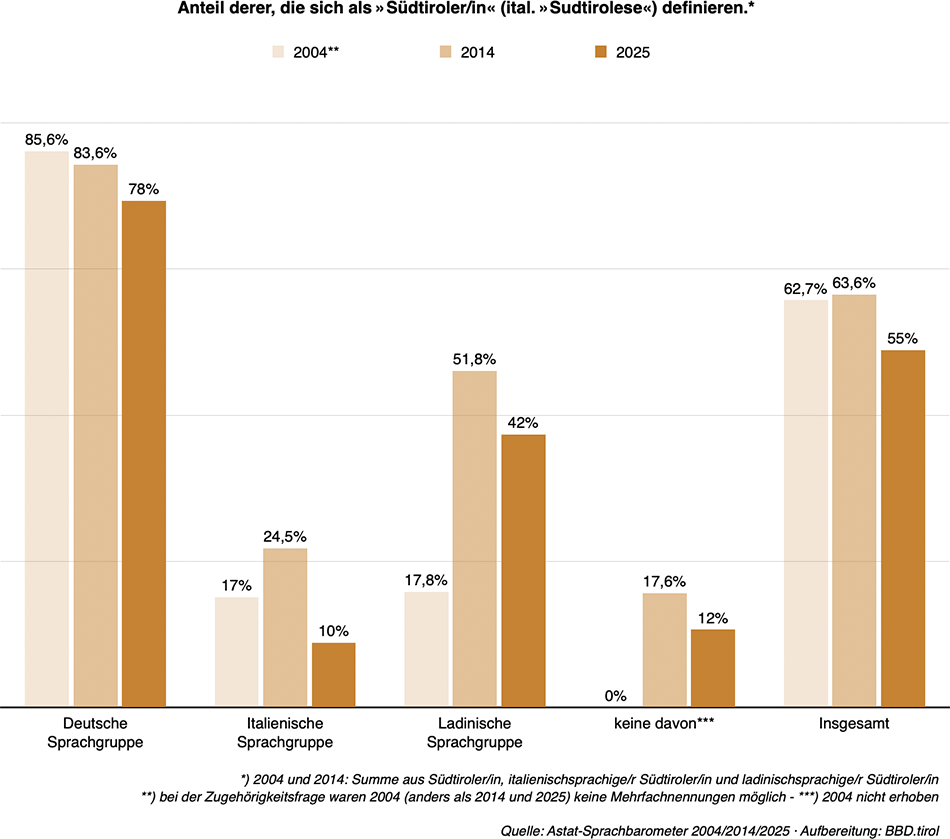

Bei der Frage nach der »territorialen, ethnischen und nationalen Zugehörigkeit« definierten sich trotz Möglichkeit von Mehrfachnennungen deutlich geringere Bevölkerungsanteile als »Südtiroler/in« als noch 2014. So sank der Wert unter denen, die sich der deutschen Sprachgruppe zugehörig fühlten, um 5,6 Prozentpunkte auf nunmehr 78 Prozent. In der Gesamtbevölkerung schrumpfte der Wert sogar um 8,6 Prozentpunkte auf 55 Prozent. Das heißt, dass sich nur noch eine relativ knappe Mehrheit der in Südtirol wohnenden Menschen auch als Südtirolerinnen fühlen.

Dieses Land und seine Autonomie scheinen für ihre Einwohnerinnen immer mehr an Attraktivität zu verlieren und somit weniger Identifikationsmöglichkeiten zu bieten.

In der italienischen Sprachgruppe waren gar nur noch 10 Prozent (-14,5 Punkte) der Meinung, sich auch als Südtirolerin definieren zu können, während der Wert in der ladinischen Sprachgruppe mit 42 Prozent (-9,8 Punkte) deutlich unter die 50-Prozent-Marke fiel.

Hier ist aber einschränkend festzuhalten, dass 2025 die Antwortmöglichkeiten »italienischsprachige/r Südtiroler/in« und »ladinischsprachige/r Südtiroler/in« nicht mehr zur Verfügung standen, die ich für 2004 und 2014 mit »Südtiroler/in« summiert habe.1in Bezug auf 2014, als bereits Mehrfachnennungen möglich waren, kann sich dies verzerrend auswirken

Da 2004 noch keine Mehrfachnennungen möglich waren, sind steigende Werte zwischen 2004 und 2014 kaum aussagekräftig. Der zwischen dem ersten und dem zweiten Sprachbarometer gesunkene Wert (85,6% → 83,6%) in der deutschen Sprachgruppe ist es dafür umso mehr: Obwohl die Einordnung als »Südtiroler/in« 2004 exklusiv war, konnten sich damals 85,6 Prozent der Deutschsprachigen dafür entscheiden. Und wiewohl dieselbe Antwort 2014 und 2025 eine unter mehreren hätte sein können, ist der Anteil kontinuierlich (auf nunmehr 78%) gesunken.

Wachsende »nationale« Zuordnung

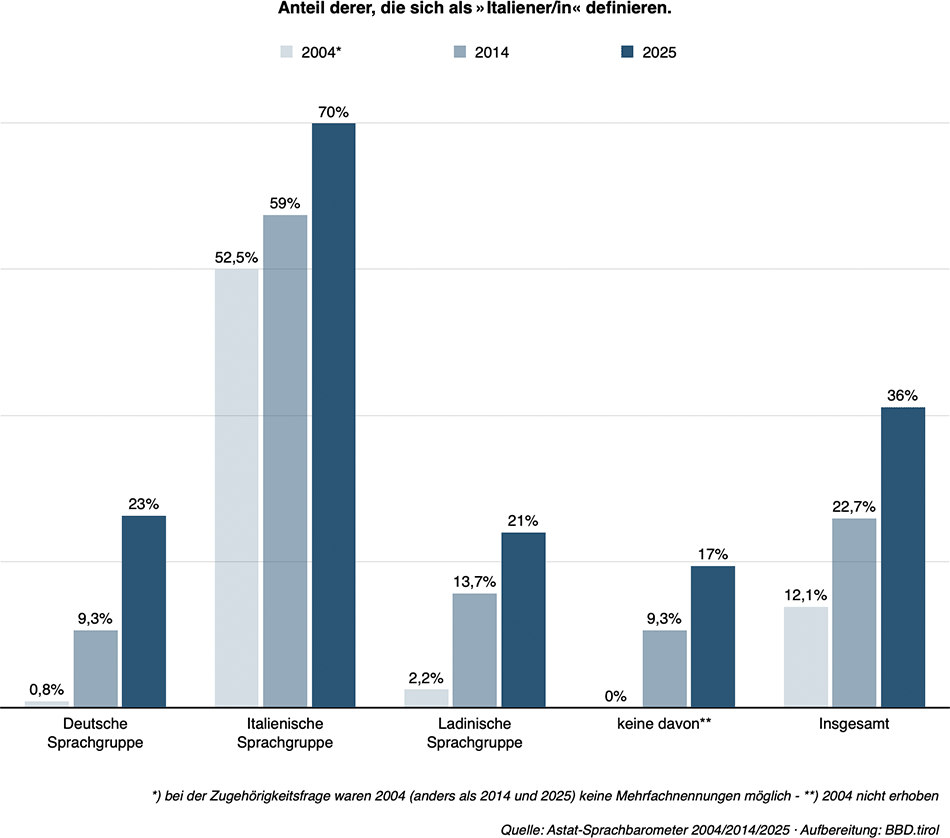

Dagegen ist der Prozentsatz derer, die sich im Sinne des Nationalstaats als »Italiener/in« definieren, stetig gewachsen — in allen Sprachgruppen. In den gut zehn Jahren seit dem zweiten Sprachbarometer von 2014, hat sich dieser Anteil in der deutschen Sprachgruppe sogar mehr als verdoppelt (9,3% → 23%). Damit ist er sogar auf einen noch höheren Wert gestiegen als in der ladinischen Sprachgruppe (13,7% → 21%), wo er noch 2014 höher war als in der deutschen Sprachgruppe.

In der italienischen Sprachgruppe ist der Anteil derer, die sich explizit als »Italiener/in« identifizieren, noch einmal um über zehn Prozentpunkte angewachsen (59% → 70%). Selbst bei jenen, die sich keiner der drei offiziellen Sprachgruppen zugehörig fühlen, ist dieser Wert deutlich gewachsen, sodass sich in dieser Gruppe nun ein größerer Anteil als »Italiener/in« (17%) denn als »Südtiroler/in« (12%) definiert.

In der Gesamtbevölkerung identifiziert sich ein schnell wachsender Prozentsatz mit der italienischen Nation, was für Südtirol und den Anspruch auf »interne Selbstbestimmung« als Versagen gewertet werden kann.

Gemeinsam mit anderen Befunden aus dem Sprachbarometer 2025 (und aus dem Vergleich mit jenen von 2004 und 2014) ergibt sich daraus eine alarmierende Gesamtsituation. Wie schon mit Blick auf die Ergebnisse der letzten Sprachgruppenerhebung werden wir jedoch vermutlich auf klare Reaktionen der Landespolitik vergeblich warten.

Die Befürworterinnen des Nationalstaats und der nationalen Homogenisierung bzw. Nivellierung können sich hingegen freuen, dass der banale — auch sportliche — Nationalismus gemeinsam mit der erzieherischen Wirkung künstlich hochgespielter Skandale und Polemiken (vgl. 01 02 03) bestens zu wirken scheinen.

Cëla enghe: 01 02 03 04 05 || 01 02 03 04

- 1in Bezug auf 2014, als bereits Mehrfachnennungen möglich waren, kann sich dies verzerrend auswirken

Sprachbarometer